Seit der Einführung der EURO 5-Norm für Motorräder im Januar 2020 hat sich die europäische Gesetzgebung im Hinblick auf Emissionsvorgaben weiter verschärft. Nach der EURO 5-Norm tratt mit 01.01.2025 die EURO 5+ Norm in Kraft, die eine weitergehende Reduzierung der Geräusch Emissionen durch eine geänderte Messmethode und eine striktere Überwachung der Grenzwerte im Fahrbetrieb anstrebt. In diesem Bericht wird der Unterschied zwischen EURO 5 und EURO 5+ bei Motorrädern erläutert, die Auswirkungen auf Hersteller und Verbraucher betrachtet und die Veränderungen im Vergleich zur Vorgängernorm EURO 4 aufgezeigt. Am Ende des Berichts findet sich Tabelle in der die Entwicklung seit der EURO 1 Norm, die mit 01.01.1998 in Kraft getreten ist, aufgelistet wird.

EURO 5-Norm: Die Grundlage der aktullen Norm

Die EURO 5-Norm trat am 1. Januar 2020 für Motorräder und Mopeds in Kraft und ersetzte die EURO 4-Norm. Sie legt unter anderem fest, wie viel Emissionen ein Motorrad in Bezug auf Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoffe (HC) und Partikel ausstoßen darf. Die wichtigsten Änderungen von EURO 5 im Vergleich zu EURO 4 waren:

- Deutlich gesenkte Emissionsgrenzwerte von CO und HC

- Gesenkte Grenzwerte für Stickoxide (NOx) für Motorräder über 150 ccm

- Partikelgrenzwerte für Motorräder über 125 ccm

EURO 5 liefert einen Maßgeblichen Beitrag zur Emmisionreduktion und in der Folge zur Schonung der Umwelt. Für die Motorradindustrie bedeutet dies die Entwicklung von Fahrzeugen mit besseren Technologien zur Emissionsreduzierung, wie z.B. effizienteren Katalysatoren und verfeinerten Einspritzsystemen.

EURO 5+: Was ist neu?

Die EURO 5+-Norm ist eine weitergehende Maßnahme, die mit 01.01.2025 in Kraft getreten ist. Sie wird als verschärfte Variante der EURO 5-Norm angesehen und geht in erster Linie auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Auswirkungen von Fahrzeugemissionen auf die Gesundheit und die Umwelt ein. Sie bringt einige wesentliche Änderungen und zusätzliche Anforderungen für alle Hersteller:

- Partikelgrenzwerte gelten nun für alle Motorräder, unabhängig vom Hubraum

- Neue Testmethoden unter komplexeren Bedingungen

- Lärmmessung nach ECE R41.05 (verschärftes Meßverfahren)

- Erweitertes Onboard-Diagnose System (OBD)

- Real Driving Emissions Tests (RDE) für Emisiionkontrolle im Fahrbetrieb

- Nachweise über die Dauerhaltbarkeit des Katalysators...

Motorkontrollleuchte zeigt Abweichungen an

Mit der Einführung der EURO 5+ Norm wurden auch die Onboard-Diagnose- und Protokollierungspflichten um den Katalysator erweitert. Zur Überprüfung der Katalysatorfunktion im laufenden Betrieb kommen zwei Lambdasonden zum Einsatz: eine vor dem Katalysator und eine nach dem Katalysator. Auf diese Weise können die Abgaswerte sowie die Leistungsfähigkeit des Katalysators im Echtbetrieb kontinuierlich überwacht werden.

Treten im Betrieb Fehler auf, wird der Fahrer durch die Motorkontrollleuchte darauf hingewiesen. Die Onboard-Diagnose reagiert bereits bei geringen Abweichungen, indem sie die Warnleuchte aktiviert. Betroffen sind unter anderem die Werte für unverbrannte Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid und Stickoxide. Die dabei erhobenen Daten zur Funktionsdiagnose werden vom Motorsteuergerät protokolliert. Bei einem Service liest die Werkstatt diese Daten aus.

Verschärfte Messmethoden bei Geräuschemissionen

Bei Motorrädern werden die meisten Geräuschemissionen durch das Abrollgeräusch der Reifen und die Antriebskette verursacht. Seit der Einführung der EURO 4-Norm im Jahr 2016 werden die Geräuschemissionen gemäß der Richtlinie UNECE R41.04 ermittelt. Mit der Einführung der EURO 5+ bleibt das Geräuschlimit zwar bei 77 dB(A), jedoch muss zur Ermittlung des Geräuschpegels nun die aktualisierte Richtlinie UNECE R41.05 angewendet werden.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser neuen Richtlinie ist die Verschärfung der ASEP-Vorgaben (Additional Sound Emission Provisions). Diese Norm sieht vor, mehrere Betriebszustände zu überprüfen, und zwar bei bis zu 80 Prozent der maximalen Drehzahl, im Geschwindigkeitsbereich von 10 bis 100 km/h und in allen Gängen des Motorrads. Dieses Verfahren erfasst zusätzlich Szenarien, die insbesondere mir innerstädtischen Verkehr und Landstraßenbetrieb vergleichbar sind. Es werden etwa drei- bis viermal so viele Messpunkte wie zuvor berücksichtigt. Hier eine Übersicht:

| ECE R41.04 | ECE R41.05 | |

|---|---|---|

| Geschwindigkeitsbereich | 20 – 80 Km/h | 10 – 100 Km/h |

| Maximaler Drehzahlbereich | Formel | Erhöht auf 80% der max. Drehzahl |

| Gangwahl | Ohne 1. Gang | Alle Gänge |

| Gasgriffstellung bei Messung | Vollgas | Beliebig, abhängig vom Zyklus |

| Einfahrt in die Meßstrecke | Gleichmässige Geschindigkeit | Beschleunigung, Verzögerung und gleichmässige Geschwindigkeit |

Die stationäre Messung des Nahfeldgeräuschpegels bleibt unverändert.

Methoden der Geräuschmessung

Es gibt verschiedene Methoden, um die Lärmemissionen von Fahrzeugen zu messen. Eine davon ist die Fahrgeräuschmessung (Punkt 4.0.6.2 im COC), bei der der Geräuschpegel während der Fahrt unter definierten Bedingungen ermittelt wird. Diese Messung erfolgt bei festgelegten Geschwindigkeiten und auf einer speziellen Teststrecke, die bestimmte Anforderungen erfüllt, wie etwa eine Mindestlänge, keine störenden Lärmquellen, trockene Straßenverhältnisse und definierte Außentemperaturen. Aufgrund dieser komplexen Testbedingungen ist eine einfache Kontrolle im öffentlichen Verkehr nicht möglich, weshalb zusätzlich die Standgeräuschmessung durchgeführt wird.

Die Fahrgeräuschmessung setzt eine rechtlich festgelegte Lärmlimmit, das nicht überschritten werden darf. Das Limit liegt aktuell bei 77 dB(A), und Fahrzeuge, die diesen Wert überschreiten, dürfen nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden.

Im Gegensatz dazu erfolgt die Standgeräuschmessung (Punkt 4.0.6.1 im COC) bei einer definierten Drehzahl im Stand des Fahrzeugs und dient als schneller Anhaltspunkt für Verkehrskontrollen. Diese Messung hilft festzustellen, ob das Fahrzeug den Lärmvorgaben entspricht oder ob möglicherweise Manipulationen am Auspuffsystem vorgenommen wurden. Für die Standgeräuschmessung gibt es jedoch kein festgelegtes Lärmlimit.

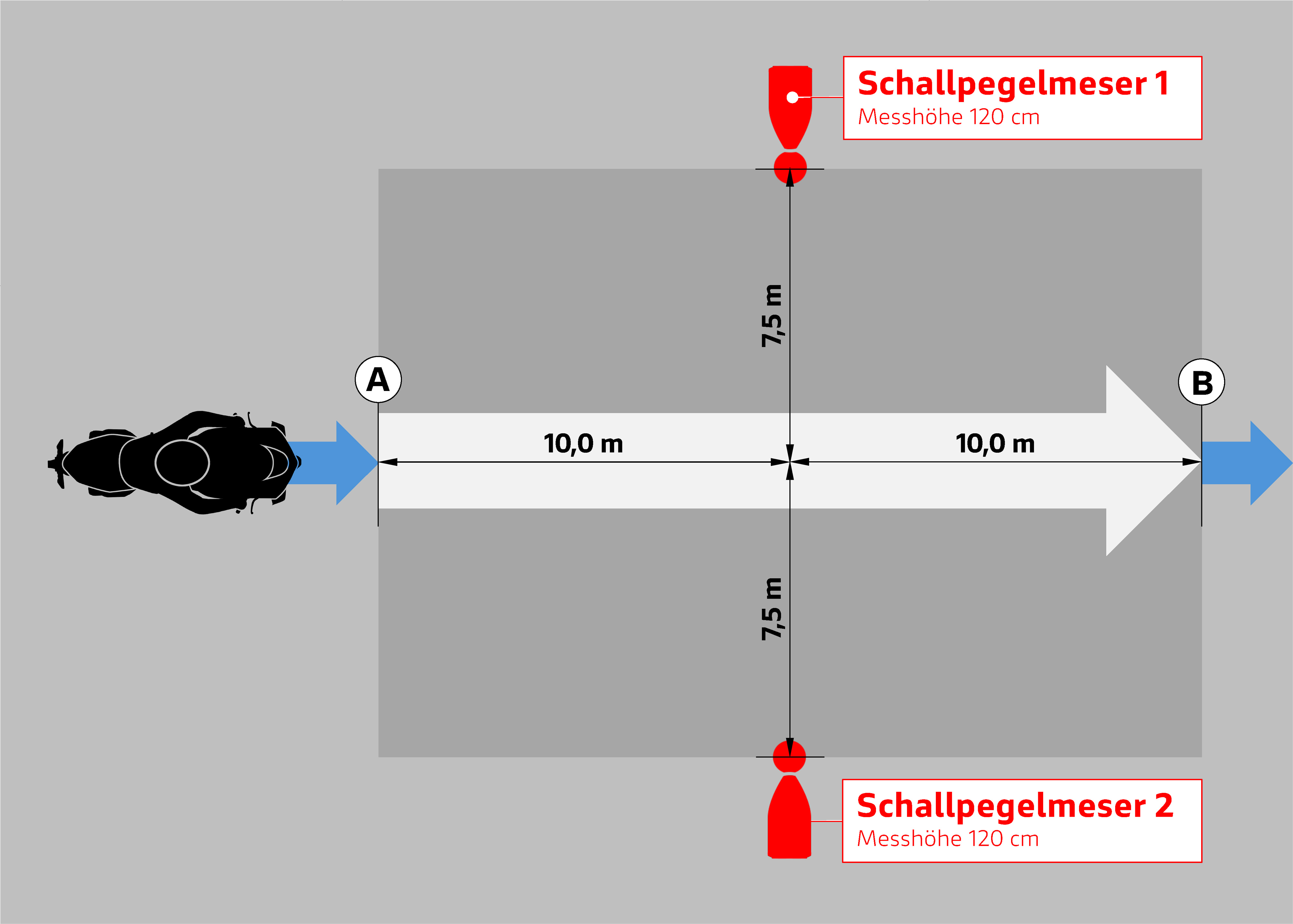

FAHRGERÄUSCH

Bei der Richtlinie ECE-R 41.04 wurde die Messung des Fahrgeräusches in einer beschleunigten Vorbeifahrt mit einem Mikrofon auf jeder Fahrzeugseite durchgeführt, wie in der Abbildung oben gezeigt. Mit der Einführung der EURO 5+ und der Richtlinie ECE-R 41.05 wurde die Anzahl der Messpunkte mehr als verdreifacht. Die Messung erfolgt nun in mehreren Durchläufen und in allen Gängen des Fahrzeugs. Der Geräuschpegel wird bei Geschwindigkeiten zwischen 10 km/h und 100 km/h erfasst. Der Test muss unter bestimmten Bedingungen (maximale Windgeschwindigkeit, Temperaturbereich) auf einer geraden Strecke mit einer definierten Mindestlänge erfolgen.

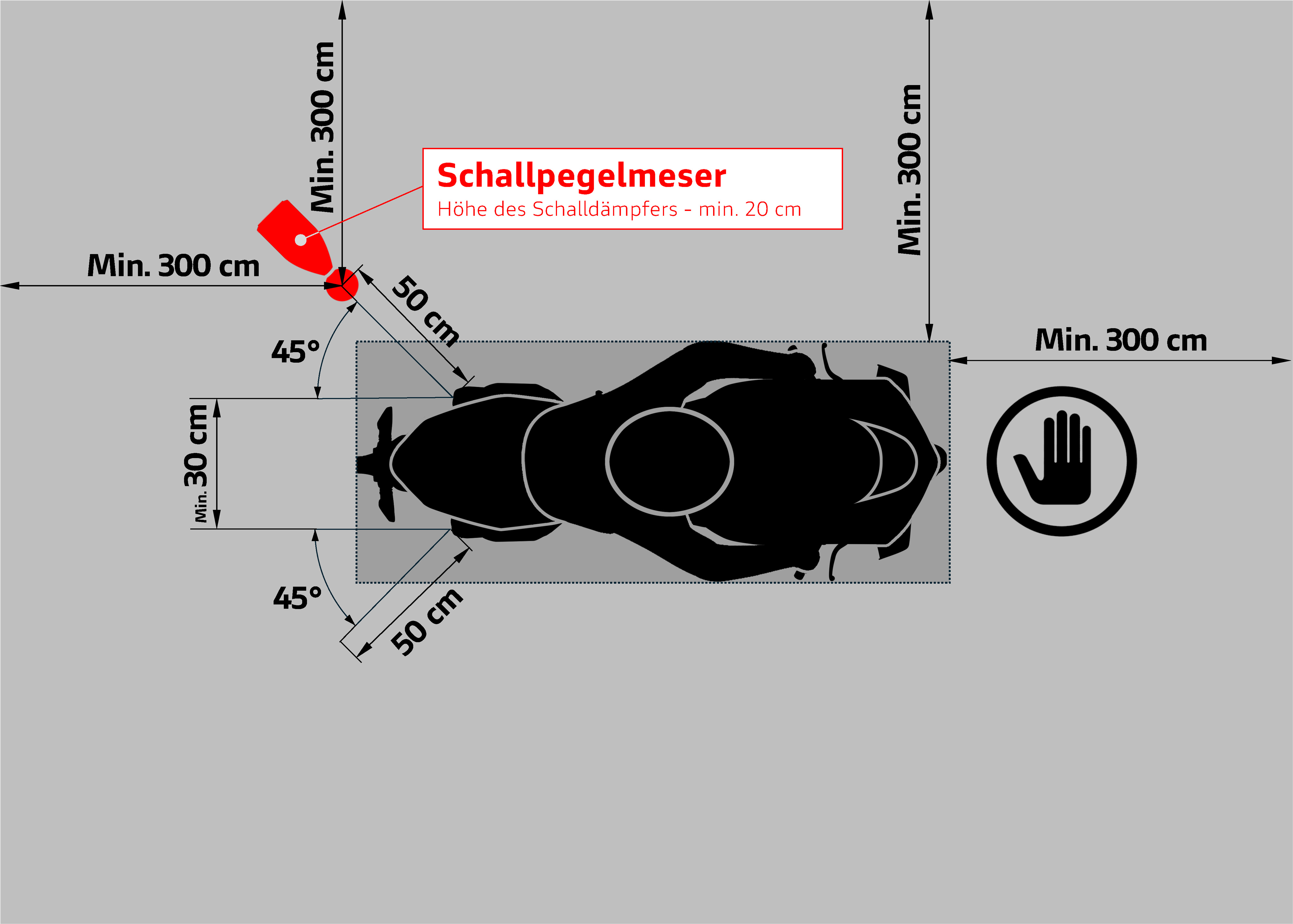

STANDGERÄUSCH

Das Fahrzeug muss auf einer ebenen, festen Fläche stehen, frei von störenden Geräuschquellen. Im Abstand von 3 Metern dürfen keine schallreflektierenden Objekte vorhanden sein. Der Schallpegelmesser wird 50 cm hinter dem Schalldämpfer in einem Winkel von 45° auf eine Höhe von mindestens 20 cm über dem Boden positioniert. Bei mehreren Schalldämpfern, die mehr als 30 cm voneinander entfernt sind, muss für jeden eine separate Messung erfolgen. Die Messung erfolgt in der Regel bei der halben Nenndrehzahl des Motors, Drehzahl und Sollwert ist den Zulassungsdokumenten zu entnehmen. In Österreich gibt es eine Messtoleranz von ± 3 Dezibel.